L’évolution de la fiscalité des collectivités territoriales depuis 2017 : une épée de Damoclès pour les services publics locaux

Fontenay-aux-roses, le 19 mars 2025 – La suppression de la taxe d’habitation remet en question des principes fondamentaux de la Constitution française, notamment l’autonomie financière des collectivités territoriales garantie par l’article 72-2 (1) . En privant les communes d’une ressource fiscale essentielle, cette réforme renforce leur dépendance aux dotations de l’État et à un reversement de la TVA, réduisant ainsi leur capacité à fixer librement leurs priorités budgétaires et fragilisant leur autonomie.

Par ailleurs, cette évolution compromet leur rôle dans le domaine social et des solidarités. En effet, les collectivités, en particulier les communes et départements, jouent un rôle clé dans l’aide aux plus vulnérables (RSA, aide aux personnes âgées, hébergement d’urgence). Avec des ressources plus incertaines et soumises aux décisions de l’État, elles risquent de ne plus pouvoir assumer pleinement ces missions essentielles, au détriment des populations les plus fragiles et des principes de justice sociale.

Une autonomie garantie par la Constitution

L’article 72-2 ajouté à la Constitution avec la réforme constitutionnelle de mars 2003 (Décentralisation II) porte sur l’autonomie financière des collectivités territoriales. Une réforme qui constitue une étape majeure dans la décentralisation depuis 1982, année où François Mitterrand fait voter une première loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

La Constitution précise plusieurs aspects essentiels du financement des collectivités. Elles “peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures” et la loi peut les autoriser, dans certaines limites, à en fixer l’assiette et le taux.

Leur autonomie financière est garantie, avec une part déterminante de leurs recettes devant être constituée de ressources propres. Cette part ne pouvant pas être inférieure à celle observée en 2003.

Tout transfert de compétence de l’État vers les collectivités doit par ailleurs être accompagné de ressources équivalentes, afin d’éviter un déséquilibre budgétaire.

La loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 (2) vient préciser ces principes en définissant les ressources propres des collectivités et en fixant des règles garantissant une certaine stabilité financière.

Les collectivités territoriales ont progressivement acquis des responsabilités majeures dans plusieurs domaines :

- Les régions sont chargées du développement économique, de la formation professionnelle, du tourisme et de la santé.

- Les départements assurent la gestion des routes, la protection du patrimoine, la gestion de l’eau et, surtout, les politiques sociales (RMI puis RSA, aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, protection de l’enfance). Dans la pratique, la plupart des communes continuent d’œuvrer pour les solidarités avec les CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

- Les communes et les intercommunalités ont la responsabilité de l’urbanisme, du logement, des équipements publics et des services locaux.

Les collectivités ont donc des compétences étendues qui nécessitent des ressources financières adaptées pour assurer un service public efficace.

Un bouleversement fiscal : la suppression de la taxe d’habitation

La suppression de la taxe d’habitation amorcée en 2018 et achevée en 2023 constitue en réalité un tour de passe passe fiscal qui pose les bases d’une plus grande inégalité des richesses à long terme en amputant les collectivités territoriales d’une majeure partie de leur autonomie.

Cette taxe constituait une ressource essentielle pour les pouvoirs locaux : en 2017, elle rapportait environ 22 milliards d’euros aux collectivités locales (3).

L’État a compensé la perte de recettes en attribuant aux communes la part de la taxe foncière départementale. Cette réattribution n’a pas entièrement couvert la perte pour les communes mais elle affaiblit grandement également les départements qui ont des prérogatives majeures dans les politiques sociales comme le RSA, l’aide aux personnes handicapées, aux personnes âgées entre autres. Les départements, qui ont perdu cette ressource, ont vu leur manque à gagner compensé par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les régions, elles aussi privées de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) depuis 2018, bénéficient également d’une part de TVA.

Des inégalités entre collectivités

Néanmoins un pas de plus a été franchi vers la perte d’autonomie des collectivités territoriales. En effet, ce tour de passe passe fiscal a eu pour conséquence de rendre les collectivités territoriales plus dépendantes de l’État dans plusieurs axes.

Les grandes villes, disposant d’un fort potentiel foncier, ont pu compenser la perte par une hausse de la taxe foncière. En 2023, la taxe foncière a ainsi fortement augmenté de +10 % en moyenne (4), avec des hausses spectaculaires comme +52 % à Paris (5). Les communes plus rurales ou à faible base foncière ont rencontré davantage de difficultés financières, les obligeant à réduire leurs investissements et dépenses sociales.

Le passage d’une fiscalité locale basée sur les impôts directs à une dépendance accrue à la TVA, a renforcé le lien de dépendance entre l’État et les collectivités territoriales. En 2024, les collectivités percevaient 52 milliards d’euros de TVA, représentant environ 18 % des recettes de TVA de l’État (6). Un impact colossal sur le déficit public et la dette nationale, on le verra plus bas.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), qui constitue une autre ressource clé, a atteint 27,2 milliards d’euros en 2024 (7). Cependant, son montant a été régulièrement revu à la baisse depuis plusieurs années.

Une fragilisation des finances locales et une dépendance croissante à l’État

L’évolution récente des finances locales montre une perte d’autonomie des collectivités. Alors qu’elles étaient auparavant largement financées par des impôts locaux, elles dépendent de plus en plus des transferts de l’État. Cette situation installe durablement une incertitude budgétaire : la part de TVA versée aux collectivités varie en fonction de la conjoncture économique, rendant leurs ressources moins prévisibles.

Par ailleurs, nous assistons à une fragilisation sans précédent des départements. Avec leur perte de taxe foncière, ils sont devenus plus vulnérables alors qu’ils assurent des compétences majeures en matière sociale (RSA, aides aux personnes âgées et handicapées, protection de l’enfance…).

L’Etat a ainsi accru de manière drastique son emprise sur les politiques locales. Le gouvernement peut désormais moduler plus facilement les transferts financiers aux collectivités, ce qui pourrait influencer leurs choix budgétaires. Une centralisation inédite depuis plusieurs décennies.

Cette réforme n’est motivée que par l’idéologie anti-sociale du président Macron qui a ainsi supprimé des impôts locaux répondant au principe (constitutionnel) (8) d’égalité à un financement plus important des collectivités locales par des taxes qui touchent tout le monde de manière indiscriminée. Bien entendu, l’Etat n’est pas devenu subitement plus riche de 20% pour pouvoir se permettre de transférer autant de ressources aux collectivités territoriales grandement mutilées par ces réformes fiscales.

Le procédé n’est pas anodin. Il s’agit d’avoir une plus grande emprise sur l’évolution des politiques sociales locales en France et de pouvoir à terme décider de les baisser si le gouvernement le souhaite. Et l’entreprise insidieuse a déjà commencé. Le projet de loi de Finances 2025 du gouvernement Barnier prévoyait une baisse de 5 milliards d’euros du financement des collectivités territoriales. Face à la grogne d’élus et notamment de l’Association des Maires de France (AMF), le gouvernement Bayrou n’a pas repris ces coupes budgétaires. Une première tentative de casse sociale a échoué mais pour combien de temps encore ?

Un contexte budgétaire national difficile

Pourquoi est-ce que Macron et le gouvernement Barnier ont-ils tenté de réduire les fonds destinés aux collectivités territoriales ? Il est vrai que depuis 2017, les Finances de l’Etat se sont dégradées de manière inédite mais les CT n’en sont en réalité que peu responsables. Une manœuvre médiatique sans doute pour trouver un coupable par idéologie ou manque de responsabilité.

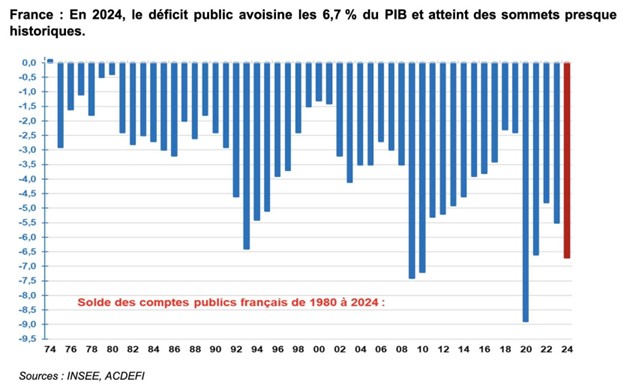

Le déficit public est passé de 2,6 % du PIB en 2017 à 6 % en 2024. La dette publique a quant à elle explosé, atteignant 112 % du PIB en 2024, contre 98,5 % en 2017 (9). Si Emmanuel Macron met en avant l’impact de la crise sanitaire pour justifier cette dérive, d’autres pays européens ont réussi à rétablir leurs comptes plus rapidement.

Le Royaume-Uni, dont l’économie est comparable à celle de la France, affiche une dette publique de 102 % du PIB en 2024, soit 10 points de moins qu’en France (10). L’Allemagne, grâce à son excédent commercial notamment, est parvenu à mieux contenir ses déficits.

Cette fuite en avant s’explique en partie du fait que la politique d’Emmanuel Macron n’a eu de cesse d’amputer les recettes du pays. L’aberration de supprimer la taxe d’habitation pour la financer par près d’un cinquième de la TVA se fait sentir depuis plus de 6 ans.

L’autre aberration a été de financer ce manque à gagner par de l’endettement qui va peser sur l’ensemble des français. Ceux qui pensaient que donner les rênes du pays à un banquier serait gage de bonne gouvernance financière ont donc finalement déchanté. Une mesure qui était censée donner du pouvoir d’achat aux français mais qui était un impôt équitable en fonction des ressources a été financée par une ponction sur la TVA et une hausse importante de l’endettement.

La configuration financière actuelle est d’autant plus insensée que les collectivités territoriales ne sont que peu responsables des dérives de l’endettement et déficit public en France depuis des décennies même si le pouvoir fait des collectivités territoriales un bouc émissaire facile.

Contribution au déficit public et à la dette nationale

En 2024, les collectivités territoriales n’ont contribué qu’à environ 13,3 % du déficit public national en 2024 (11). Le président et le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, ont dû intervenir pour rétablir une vérité et affirmer que l’exécutif était “seul responsable” de l’augmentation impressionnante du déficit public.

Fin 2023, la dette des collectivités locales et de leurs groupements s’élevait à 208,5 milliards d’euros. Cette somme représentait environ 8,2 % de la dette publique totale de la France, qui était de 2 550 milliards d’euros à la même période (12). Il est important de noter que la dette des collectivités territoriales est restée relativement stable depuis 1995, contrairement à celle de l’État central et de la sécurité sociale qui s’est fortement accrue.

Les collectivités territoriales ont donc une influence limitée sur le déficit public national et l’endettement global de la France. Par ailleurs, alors que l’Etat s’endette pour simplement fonctionner et financer des cadeaux fiscaux aux plus aisés, les collectivités territoriales s’endettent pour financer des investissements essentiels pour le maintien des services publics et la pérennisation des projets territoriaux.

D’autre part, les collectivités territoriales françaises font figure de bon élève sur la scène européenne puisque leurs dépenses ne représentent que 19 % des dépenses publiques nationales contre une moyenne européenne de 31 % (13).

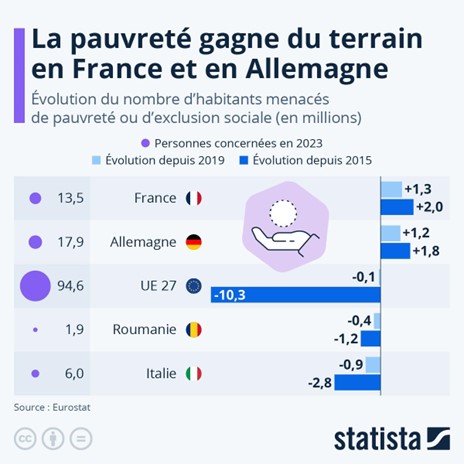

Une évolution préoccupante de la pauvreté

Entre 2015 et 2024, la France a été le seul pays européen avec l’Allemagne à enregistrer une augmentation significative du nombre de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale (+ 2 millions). Durant la même période, c’est environ 10 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté dans l’Union européenne.

La politique libérale d’Emmanuel Macron est directement mise en cause en raison d’un affaiblissement des politiques sociales locales dû à la baisse des ressources des collectivités. Les français ont également subi une hausse des impôts indirects, comme la TVA, qui touche l’ensemble de la population sans distinction de revenus. En parallèle, la France a connu un ralentissement de la redistribution via les politiques publiques.

La réforme fiscale démagogique de la suppression de la taxe d’habitation engagée depuis 2018 a profondément modifié le financement des collectivités territoriales. Dans un contexte de dettes publiques croissantes, l’autonomie financière des collectivités est plus que jamais menacée, et les politiques sociales locales risquent d’en pâtir pour longtemps.

Moussa Koné-Diallo

- Article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958, consultable sur legifrance.gouv.fr

- Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004, consultable sur legifrance.gouv.fr

- Structure de la fiscalité locale en 2017, INSEE

- L’augmentation de la taxe foncière en 2023 pèse davantage sur les plus aisés, 21 novembre 2024, INSEE

- DGFIP

- Recettes de TVA atones : les collectivités ajustent leurs budgets, 17 décembre 2024, Banque des territoires

- Financement des collectivités territoriales : faut-il réformer la dotation globale de fonctionnement ?; 17 octobre 2024, vie-publique.fr

- Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 33 (Dossier : le Conseil constitutionnel et l’impôt), octobre 2011, Conseil constitutionnel

- Cour des comptes

- Présentation de l’économie britannique, 18 octobre 2024, Direction générale du Trésor

- Déficit public et collectivités : le Sénat prudent quant à l’alerte de Bercy, 5 septembre 2024, Banque des territoires

- Finances publiques locales : une mise en cause des collectivités infondée, 3 septembre 2024, Association des Maires de France (AMF)

- Conclusions de la Cour des comptes sur le déficit public : pour rétablir les finances, l’AMF propose de rompre avec ce qui a échoué et d’en finir avec la coûteuse et déresponsabilisante recentralisation, 14 février 2025, Association des Maires de France (AMF)

LAISSER UN COMMENTAIRE